La Donna, l’8 marzo, febbraio e la mimosa

Memorie...

L’origine dell’8 marzo risale al 26-27 agosto 1907, quando fu tenuta una Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, alla presenza di 13 Paesi. Dopo la prima conferenza, ogni anno ce ne fu una e il partito comunista le organizzò persino in America: il valore della donna almeno in una giornata era stato istituito.

Tutto questo, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, quando la giornata della donna si tenne in vari paesi europei, oltre agli Stati Uniti, per volontà del movimento operaio e socialista che la festeggiò in date molto diverse, dedicate ai diritti delle donne e al suffragio femminile.

Le celebrazioni furono interrotte in tutti i paesi belligeranti negli anni di guerra finché l’8 marzo 1917, a San Pietroburgo in Russia, le donne guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine della guerra e che rappresentò l’inizio del crollo dello zarismo, culminato poi con la rivoluzione russa del 7 novembre. Per questo motivo e in modo da fissare un giorno comune a tutti i Paesi, il 14 giugno 1921 la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, tenuta a Mosca, fissò all’8 marzo la «Giornata internazionale dell’operaia».

In Italia la Giornata internazionale della donna fu tenuta per la prima volta soltanto nel 1922, per iniziativa del Partito Comunista d’Italia, che la celebrò il 12 marzo, prima domenica successiva all’ormai fatidico 8 marzo. Con la fine della guerra, l’8 marzo 1946 fu celebrato in tutta l’Italia e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa, che fiorisce tra febbraio e marzo.

Nel frattempo, la connotazione fortemente politica della Giornata della donna e l’isolamento politico della Russia e del movimento comunista nel mondo occidentale contribuirono alla perdita della memoria storica relativa alle reali origini della manifestazione.

Così, in quegli anni, cominciarono a circolare fantasiose versioni, secondo le quali l’8 marzo avrebbe ricordato la morte di molte operaie nel rogo di una inesistente fabbrica di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 a New York, versioni che le femministe avrebbero dimostrato essere del tutto false.

Il clima politico migliorò successivamente ma la ricorrenza continuò a non ottenere molta udienza nell’opinione pubblica italiana mentre fino agli anni agli anni Settanta la Festa della donna si festeggiò quasi esclusivamente nei paesi dell’Unione Sovietica e in Cina.

Poi, con l’ondata femminista degli anni ’70, la ricorrenza ebbe finalmente riconosciuta l’importanza che meritava di avere.

In seguito, in molte città d’Italia sono stati intitolati all’8 marzo strade e giardini. A partire dal 1975, le Nazioni Unite, che nel 1945 avevano affermato il principio di uguaglianza tra i generi, hanno designato l’8 marzo come giornata internazionale della donna.

La Donna nell’arte…

Sicuramente, parlando di arte, si conoscono molti più pittori e artisti uomini, ma anche qualche figura femminile ha contribuito a scrivere un pezzo di storia. Le artiste più famose sono Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo e Berthe Morisot. Ma ci piacerebbe soffermarci, questa volta, su un'artista meno conosciuta, ma con una proprio storia molto interessante.

Lei si chiama Margaret Keane.

È stata una pittrice di grande talento che ha conquistato tutto il mondo con i suoi ritratti di bambini, adulti e animali raffigurati con enormi e tristi occhi. La sua è una storia molto travagliata. Grazie ai suoi dipinti unici e quasi ipnotizzanti, Margaret Keane è diventata un’icona pop, ma la sua vita è stata tutt’altro che semplice e il suo talento è stato eclissato troppo a lungo dall’uomo che aveva sposato.

Il vero nome di Margaret Keane era Peggy Doris Hawkins. L’artista è nata con un problema all’udito. Una condizione che l’ha portata a concentrarsi sullo sguardo di chi incontrava. Fin da ragazzina, sfoderò le sue abilità artistiche realizzando meravigliosi schizzi di angeli dagli occhi enormi. Si sposò molto giovane e presto ebbe la sua unica figlia. Dopo la fine del primo matrimonio, la pittrice convolò a nozze con l’agente immobiliare Walter Keane e da allora assunse il nome Margaret Keane. Walter si rese conto del suo immenso talento e decise di approfittarne spacciando per sue, le opere che ritraevano bambini, adulti e animali dagli occhi grandi e tristi.

Questi dipinti, che fra gli anni ’50 e ’60 iniziarono a godere di un’inaspettata popolarità, erano infatti firmati con il cognome Keane, quindi fu molto semplice fingere che fossero stare realizzate da lui. Un inganno che la donna accettò inizialmente senza fare resistenza, essendosi convinta che con il suo vero nome non sarebbe riuscita a vendere quelle opere d’arte.

Così mentre Margaret Keane restava giorni interi chiusi in casa a dipingere, il marito andava in giro a prendersi tutti i meriti. Una menzogna durata circa 10 anni. La pittrice, poi, decise finalmente di lasciare il marito, dal quale divorziò per poi sposare un altro uomo. Nel corso di una trasmissione radiofonica, negli anni 70’ annuncio al mondo intero che quei quadri tanto apprezzati in realtà erano i suoi.

Dopo aver portato l’ex marito in tribunale con l’accusa di diffamazione, Margaret Keane riuscì a vincere la causa. La sua storia, così intensa e drammatica, ha ispirato addirittura un film di Tim Burton, chiamato proprio, Big Eyes.

La Donna nella scienza…

Fin dal principio le donne hanno avuto a che fare con la medicina, ma anche con la matematica e l’astronomia, anche se poche.

Una di queste è per esempio Ipazia di Alessandria d'Egitto, Matematica, astronoma e filosofa pagana a cui è stato dedicato il film Agorà.

La storia della scienza e della tecnologia è spesso raccontata attraverso il filtro di una narrazione dominata dagli uomini, trascurando o minimizzando il ruolo fondamentale delle donne. Tuttavia, celebriamo il contributo straordinario delle donne nella scienza e nella tecnologia, riconoscendo le loro scoperte rivoluzionarie, la loro determinazione e la loro resilienza di fronte alle sfide e alle ingiustizie.

Nel corso dei secoli, numerose donne hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo della scienza, pur affrontando ostacoli significativi nel raggiungere il riconoscimento e la visibilità che meritavano dalla pioniera Marie Curie, che vinse il Nobel per la fisica, alla sconosciuta ma geniale Rosalind Franklin, a cui è dovuta in parte la scoperta della struttura delle molecole del DNA e dell'RNA, evidenziando il loro ruolo cruciale nelle scoperte scientifiche che hanno plasmato il nostro mondo moderno.

La Donna nella storia in una canzone

Suoni...

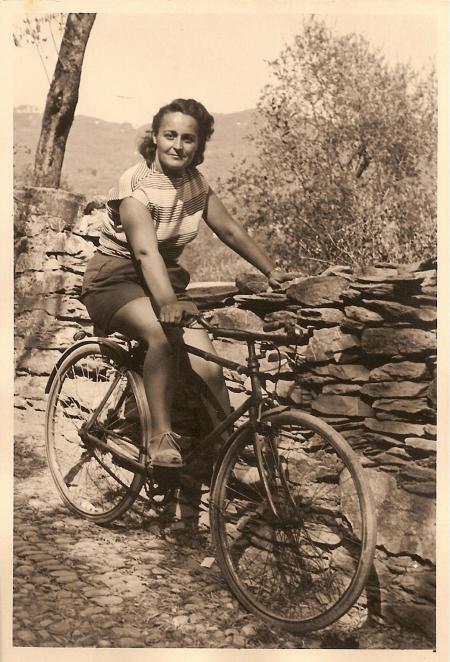

Nel corso della Storia la donna è spiccata in diversi momenti, ma noi scegliamo di raccontarvene uno in particolare: "Staffette in bicicletta" di Vinicio Capossela.

«Il ruolo delle donne partigiane è stato fondamentale e non abbastanza riconosciuto». Il modo migfliore per farci capire che se nel corso degli anni la donna è sempre stata sottovalutata e in alcune realtà, accade ancora oggi, come ci racconta questa canzone.

Il video è stato realizzato da Liviana Davì ed è un viaggio nel tempo e nello spazio che apre la canzone di Vinicio Capossela «Staffette in bicicletta» per far parlare le storie e la Storia. Molto interessante è la scelta di parlare della storia con la minuscola, che non c’è sui libri e non si impara a scuola, ma è la vita quotidiana di qualcuno che si intreccia in qualche modo con la Storia con la S maiuscola.

Rinascono così testimonianze di Resistenza femminile al nazifascismo che idealmente ispirano le tante “partigiane” che ancora oggi lottano in tutto il mondo.

Ma Il video è anche un viaggio attraverso la terra dove abita Mara Redeghieri, l’altra voce della canzone, fino a Fellegara, dove si trova il monumento a cui è ispirato il testo, con i nomi delle Staffette scandianesi dipinti da ragazze e ragazzi proprio nel paese in cui Capossela è cresciuto. «Su un muro di cemento lungo la pista ciclabile di Scandiano (Re) nella biciclettata del 25 aprile scorso – dice Capossela – ho visto dipinti una trentina di nomi di donne. Nomi che oggi non si usano più, soppiantati da altri, più alla moda. Nomi che difficilmente avevano un onomastico, figli piuttosto dell’amore per la letteratura, l’opera e il teatro, nomi che da soli ci parlano di un’altra Italia, l’Italia della resistenza e del dopoguerra. Sul muro era scritto: “Omaggio alle staffette partigiane”. Il ruolo avuto dalle donne nella resistenza è fondamentale, e non abbastanza riconosciuto. Nessuna resistenza sarebbe risultata possibile senza il sostegno reale operato da queste donne che a rischio della vita davano il loro contributo di partecipazione, non solo con beni materiali, cibo, vestiti, e azioni logistiche (portare volantini, ordini, dispacci), ma soprattutto con l’essere testimoni di umanità in un mondo disumano. Perché l’azione delle partigiane è stata soprattutto quella di fare guerra alla guerra. Di conservare e tenere vivo ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta: il valore stesso della vita. Quel loro farsi madri, figlie, sorelle e compagne dell’umanità ci sia d’esempio e ci sorregga ora che sentiamo il mostro risorgere sotto i nostri piedi ed è necessario passare il testimone».

Il brano «Staffette in bicicletta» è contenuto nell’ultimo disco «Tredici Canzoni Urgenti» che il cantautore ha presentato nei teatri di tutta Italia.

A parlare più di tutto è il testo:

Vanda, Gina, Rina, Rosina

Bruna, Antonia, Elisabetta

La staffetta in bicicletta

Pompa cuore il sangue ancora

Batti cuore, batti nel cuore

La staffetta in bicicletta

Serafina, Alice, Anita

Passa il ferro, l'arma, la vita

Passa il testimone

Che arrivi fino a noi

Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete

Come i vostri capelli, come i sorrisi

Come l'aria quando corre in bicicletta

Questa è la libertà, azione e responsabilità

Guardo i vostri nomi che sanno di bucato

Che sanno di un altro paese

Di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale

Prendere parte e da che parte stare

Iside, Nelda, Natalina

Adriana, Stella, Ada, Armina

La staffetta in bicicletta

Emma, Zaira, Alma, Corina

Vincenzina, Desdemona, Lina

La staffetta in bicicletta

Baluardo di civiltà

Testimoni di umanità

Fiori sulle sepolture e cure, cure

Per fare Guerra alla guerra

Dispacci nascosti nei bigodini

E poi guanti e maglioni filati e calzini

E nomi di martiri in cornici

Arrotolati nelle canne delle bici

Ada, Gina, Agnese, Armida

Che scrivete una storia minore

Di partecipazione

Un litro di latte, un pezzo di pane

Un chilo di carbone tolto al nemico

È fermare l'occupazione

Resistenza, latitanza

Corrimi dietro, corri veloce

E non dire parole, non dire parole, non dire parole

E non dire parole

Voi che passate il testimone

Perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi

Che ancora abbiamo da resistere

Al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi

Per fermare la guerra

Per fermare ogni guerra, insegnateci

Voi madri, figlie

Sorelle, compagne dell'umanità ricordateci

Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete

Come i vostri capelli, come i sorrisi

Come l'aria quando corre in bicicletta

Questa è la libertà, azione e responsabilità

Voi che di voi dite che

Non vi sembra d'aver fatto granché

La Donna e un film

C’è ancora domani

Il film esordio alla regia di Paola Cortellesi, "C'è ancora domani", acclamato da pubblico e critica e vincitore di ben 6 David di Donatello.

Roma, maggio 1946. La città è occupata, come il resto d'Italia dopo la sconfitta e le devastazioni della seconda guerra mondiale, dai reparti militari Alleati; In città vive la famiglia Santucci, composta dalla madre Delia, dal marito Ivano, un uomo violento e irascibile che quotidianamente percuote, deride e svilisce la moglie, dal padre di quest'ultimo, Ottorino, dal carattere identico, e dai tre figli della coppia: Marcella, Sergio e Franchino. La prima disprezza la madre per la passività con cui subisce gli abusi coniugali, tentando sempre di giustificarli, e cerca di farle capire che è evidente che Ivano la tradisce con altre donne durante le sue uscite serali.

Le giornate di Delia si dividono tra le violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito, le faccende domestiche e vari lavori sottopagati, in particolare uno in una fabbrica di ombrelli nella quale un giovane ragazzo, pur essendo un semplice apprendista con molta meno esperienza di lei, riceve una paga maggiore solo perché è un uomo. Le uniche fonti di sollievo per la donna sono l'amicizia con Marisa, una fruttivendola spiritosa e ottimista, e con il meccanico Nino, con il quale aveva avuto in passato un innamoramento che non era però sfociato in una proposta di matrimonio.

SPOILER ALERT

Verso la fine del film Delia deve prendersi coraggio e contrastare il marito per poter andare finalmente a votare.

In questo film emergono più di tutto le emozioni di Delia che vive in una società dove le donne vengono pagate miseramente e non hanno alcun diritto.

Delia ha un marito violento che la picchia per ogni minimo sbaglio e alla fine del film però possiamo vedere che finalmente Delia riesce contrastare il marito con l’aiuto della altre donne.

La Donna e il rosa

Colori...

Per secoli, il rosa è stato considerato un colore maschile e l'azzurro femminile, ma nel corso del XX secolo questa associazione si è ribaltata, dando origine agli stereotipi cromatici che conosciamo oggi.

Il rosa era infatti considerato un colore forte, deciso, associato alla passionalità perché prossimo al rosso. Il blu, invece, era il colore del cielo e del velo della Madonna e per questo veniva ritenuto il più adatto per vestire le bambine.

Le cose iniziarono però progressivamente a cambiare novant’anni fa, all’inizio degli Anni Trenta del secolo scorso. Gli uomini, infatti, iniziarono a vestire prevalentemente degli abiti scuri che conferivano più serietà ed erano ritenuti più adatti a dei contesti professionali. Le donne iniziavano invece a vestire con più frequenza degli abiti chiari che veniva accostati alla sfera familiare e domestica. Fino agli Anni Cinquanta il rosa ed il blu erano ancora intercambiabili. In quegli anni, però, veniva lanciata sul mercato la famosa bambola di Barbie che consolidò la moda del rosa associata al genere femminile.

Furono poi, soprattutto le aziende americane del secondo Novecento ad associarlo alle ragazze, seguite dalle personalità dell’epoca, come Mamie Eisenhower, Marilyn Monroe e film come “Piccole donne” o “Colazione da Tiffany”.

G.M. e A.D.F., IV A Ginnasio

Commenti

Posta un commento